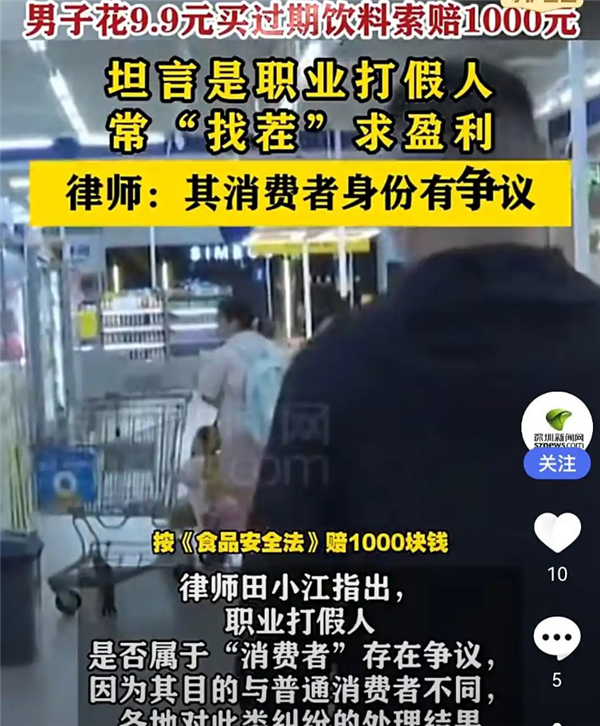

10月11日,一则略显“复古”的案例再次引发公众对“职业打假”的讨论:重庆张先生在超市以9.9元购入一瓶过期两个月的饮料,旋即依据《食品安全法》向超市索赔1000元。

律师对此事件的解读颇具玩味:争议焦点在于,张先生是否能被认定为“消费者”。

最新的司法解释划定了明确界限——以营利为目的的“知假买假”行为,已被排除在《食品安全法》保护的消费者范畴之外,这意味着他们将难以获得十倍赔偿的“甜头”。

《最高人民法院关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》强调,只有出于个人或家庭生活消费目的购买不符合食品安全标准的食品,消费者才能依据《食品安全法》第一百四十八条第二款,要求生产者或经营者支付惩罚性赔偿金。

但事情并非绝对。司法解释也留有余地:即便购买者明知食品存在安全问题,法院仍将在“合理生活消费需要”的框架内,酌情支持其诉讼请求。换句话说,不让真正需要维权的人被挡在门外。这里面“合理”二字,就很值得玩味了。