最近,一个以“胡说八道”出名的爆料者,竟然借着自己那点可怜的名气,提前好几个月就开始卖iPhone 17的手机壳了。我劝你,别买!

当一个科技爆料人,通常赚不了几个钱。他们不像正规媒体那样有收入来源,很难把那些道听途说的小道消息变现。

当然,也有例外。比如那些被大媒体雇佣的爆料人,或者在社交媒体上混成KOL的。

但不是所有人都能像郭明錤那样成为分析师,或者像马克·古尔曼那样被彭博社看中,又或者像Sonny Dickson那样几乎从不失手。所以,很多爆料人都在绞尽脑汁,想办法把他们的“爆料事业”变现。

结果嘛,就容易走偏。

虽然我这篇文章要深入扒一扒爆料圈子里那些见不得人的勾当,但我也要声明一点:这个圈子里还是有真材实料的。我不是在攻击那些基于传闻进行推测的人,比如大多数股票分析师,或者那些纯粹为了好玩而制作渲染图、进行预测的人。

我说的,是那些先积累了影响力,然后用它来做些“不那么光彩”的事情的人。

手机壳的“玄机”

Majin Bu,这个苹果爆料界的“新秀”,经常在社交媒体上发布关于iPhone的消息。他的爆料记录一直不咋地,通常就是把别人的谣言重新包装一下,或者把中国社交媒体上的东西冒充成自己的,再不然就是对未来做些“显而易见”的猜测,比如最近那个关于灵动岛的。可笑的是,这也能吹?

他在X平台上有7.54万粉丝,这在社交媒体上不算多。但这些粉丝都是冲着Majin Bu的“独家爆料”来的,说明这个受众群体非常精准。

X平台有“创作者收益分成”计划,Majin Bu看起来也符合大部分甚至全部的参与条件。

但是Bu却走了另外一条路。就像那些分析师去Substack或Medium开号一样,这个爆料人现在也弄了个自己的网站,上面不仅发布长篇的爆料文章,甚至还有一些旅游和烹饪指南。话说,你一个科技爆料人,搞这些虚头巴脑的东西干嘛?生怕别人不知道你啥都懂?

虽然Bu完全可以在自己的网站上狂贴广告来赚钱,但他偏不。他选择了一条更直接的变现方式:卖手机壳。卖的还是2025年秋季旗舰机的iPhone手机壳,简直是滑天下之大稽。

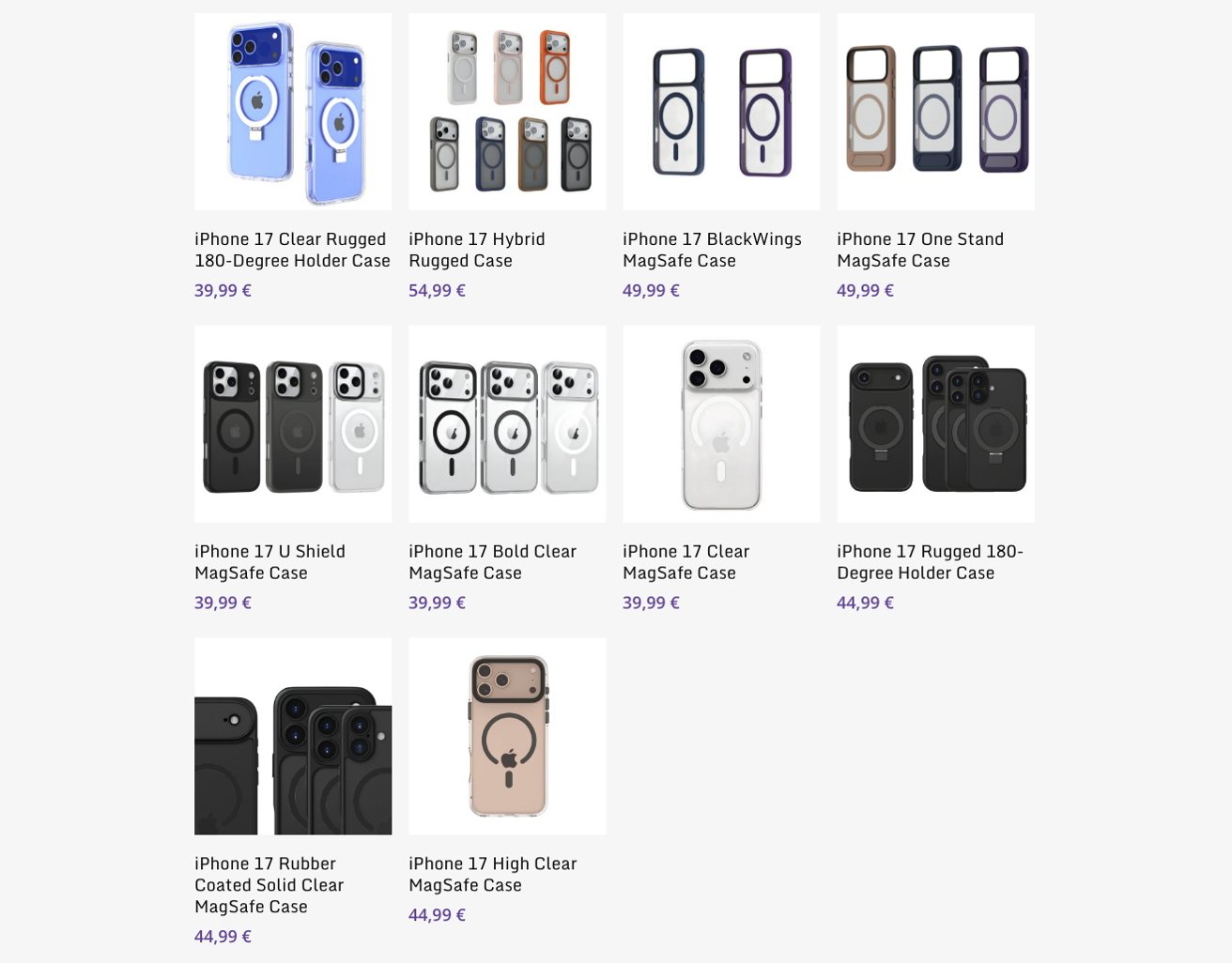

Majin Bu通过爆料帖子销售的iPhone 17手机壳——图片来源:https://majinbuofficial.com/

在这篇描述“专为iPhone 17 Pro设计的全新MagSafe手机壳”的帖子中,Bu旧事重提,又把那些关于苹果标志会因新大尺寸摄像头模块而重新定位的谣言搬了出来。真是够无聊的,难道就不能有点新意吗?

这篇帖子可不是为了揭示什么新细节,而是Bu用来介绍他所谓的“精心设计的解决方案”——新款MagSafe手机壳。这波操作,我给负分!

Bu滔滔不绝地吹嘘了这些新手机壳的“价值”,然后才开始给消费者提供购买信息。他还信誓旦旦地向那些从Majin Bu官方商店购买手机壳的顾客保证,兼容性方面绝对没问题,而且这只是“纯粹的美学改变”。这说辞,听听就得了。

然后,他宣布iPhone 17 Pro的新款MagSafe手机壳已经开售,并链接到十款不同风格的iPhone 17手机壳产品。我想说,脸皮真厚!

问题是,这些手机壳很可能根本就不存在,就算存在,也是基于不靠谱的数据制造出来的。这完全是把消费者当傻子!

发布前的销售,割韭菜的套路

所有的手机壳都描述得跟真产品似的,但就是没说什么时候能发货。虽然说,这可能是预售,等iPhone发布之后尺寸确认了再量产发货,但它也没明说啊,更没说什么时候能寄出。这就很可疑了。

相反,他们说买了手机壳之后24小时内会有专人联系你,收集更多信息或者定制产品。听起来很“高端”,实际上就是拖延战术。

这些手机壳的价格也高得离谱,从39.99欧元(约合46.70美元)到49.99欧元(约合58.39美元)不等。就算现在全球关税都在涨,这价格也太离谱了!纯属抢钱。

所有这些手机壳都标明是Lieko品牌。Lieko网站自称是拥有21年经验的手机壳制造商,20天内就能生产出手机壳。这牛皮吹得,也太足了吧。

进一步调查发现,Bu夏天的时候就一直在偷偷地推广这些手机壳,假装是iPhone 17的爆料。他分享的图片里,iPhone 17的渲染图都套着手机壳。这操作,简直是司马昭之心路人皆知啊!

对消费者来说,风险极高

Bu竟然想在手机尺寸还没确定的时候就卖手机壳,简直是异想天开。这事儿也不是没发生过,很多手机壳厂商都会根据谣言、猜测和CAD图纸来设计手机壳。这些所谓的“数据”在iPhone发布前几个月,就像流水线一样在爆料圈里流转。但这种没影的事儿,你真敢信?

手机壳市场是个万亿级别的产业,里面水很深。多年前,就有人为根本不存在的“水滴形”iPhone生产了手机壳。最近,那个摄像头控制按钮也让一些早期的手机壳生产商吃了不少苦头,不过他们很快就适应了。这波,Bu就是想重蹈覆辙,割一波韭菜。

据称是iPhone 17模具的泄露照片,摄于三月。图片来源:Sonny Dickson

Bu的商店卖的那些手机壳,都是基于传闻中的规格提前生产的。但是,消费者可能在手机发布很久之前就拿到这些手机壳,而不是为了上市首发而准备的。

最糟糕的情况是,消费者可能会拿到一个根本不适合苹果iPhone 17的预发布手机壳。就像我之前说的,预先生产的手机壳在摄像头控制按钮那里就出了问题。这完全是拿消费者当试验品,太不负责任了。

内容越多,准确性越低

Majin Bu的爆料本来就不怎样,现在更是独家性越来越差,准确性和质量也直线下降。虽然我不能肯定到底发生了什么,但最明显的原因就是为了维持“增长”,不得不拼命生产内容。

一个高产且通常比较准确的爆料人,很容易就能积累大量粉丝,Majin Bu就是这样。然而,时间一长,能被挖掘和分享的谣言就越来越少,部分原因也是越来越多的人想挤进爆料圈。

为了增加粉丝,爆料人通常会发布更多的爆料。为了满足这种“需求”,爆料人可能会禁不住诱惑,把其他地方不可靠的爆料不加批判地转发出来,甚至在某些情况下,干脆自己编造。这种行为,简直是挑战我的底线!

我们现在还不能完全确定Bu属于哪个阶段。我们做这行很久了,也关注了很多爆料人。我们知道,爆料人的“半衰期”大概是18个月。真是一点没差!

Bu的“爆料记录”似乎也印证了这个时间表,简直是“一模一样”。

历史的警示:声誉的代价

为了博取更高的人气,爆料人毁掉自己声誉和网络生涯的事,我们不是第一次见。还记得LeaksApplePro吗?那货真是个“极品”!

LeaksApplePro从一开始就“高产”,简直跟Bu一个模子刻出来的。那是个专注于社交平台的账号,专门胡说八道,甚至就是在公然戏弄它的粉丝。这样的账号,居然还有人信,真是奇葩!

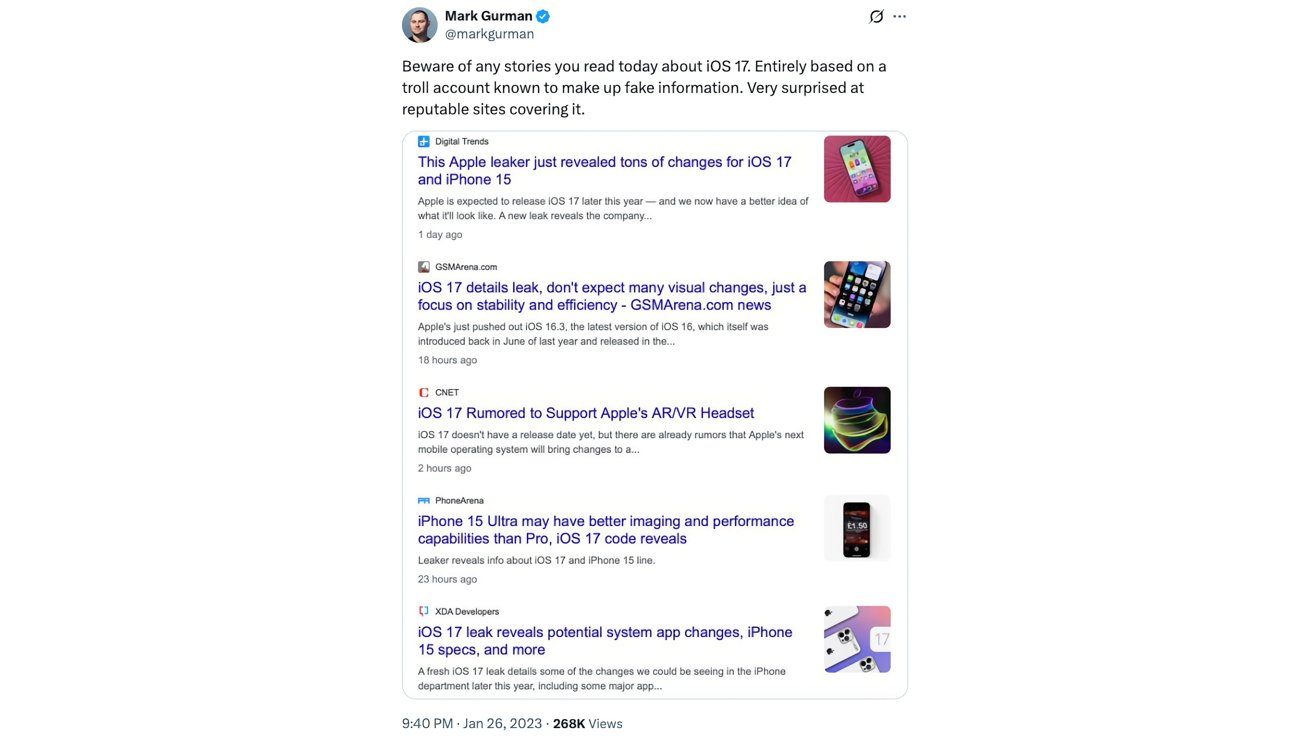

各种苹果专业媒体都明确地把他列为“不可靠”的爆料源。然而,LeaksApplePro的那些鬼话,居然还能被一些主流媒体转载,而且还被奉为圭臬,不加批判地报道。真是可悲!

苹果公园的史蒂夫·乔布斯剧院。LeaksApplePro那会儿根本不在现场。拍这些照片装X,太low了!

LeaksApplePro的早期“表演”就让人啼笑皆非:他在新冠疫情最严重的时候,竟然声称自己亲临苹果公园参加iPhone 12发布会。他所谓的“证据”,就是一张在Twitter上发的苹果公园照片,结果被人用谷歌反向搜索发现,这张照片根本就是偷的别人的。简直是年度“打脸”现场!

被拆穿之后,这个爆料人竟然还死鸭子嘴硬,声称是蒂姆·库克把所有人都赶出去了,因为他们把所有东西都“泄露”给了公众。这种谎话连篇的本事,真是让人“佩服”!

后来的分析证实,他“泄露”的100%信息都是假的,没有一个是对的。这哥们,简直是“诈骗犯”级别的爆料人。

2023年他又“复活”了,又开始散布关于iPhone 15 Pro和iOS 17的谎言。真是阴魂不散!

在此期间,LeaksApplePro还试图通过他的X(当时的Twitter)账号,向一家可疑的公司推销Apple Watch表带。这跟Majin Bu在2025年干的事儿如出一辙——把大量粉丝流量变现。这套路,简直就是“臭味相投”。

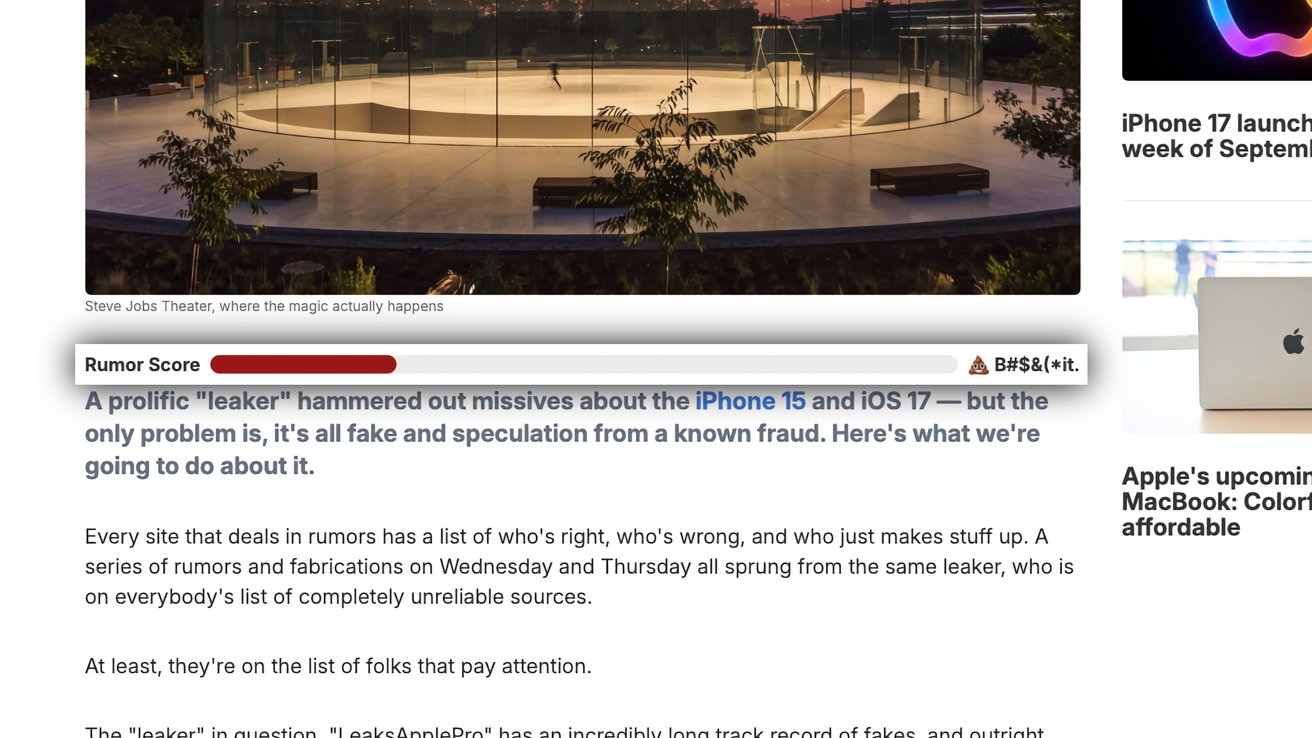

正因为这些事,也因为爆料报道的特殊性,我们增加了一个“胡扯指数”的功能,能让读者一眼看出我们编辑团队对某个谣言的可信度有多高。这种“胡扯指数”的存在,简直就是对这类虚假爆料人的当头一棒!

LeaksApplePro的例子,活生生地告诉我们,为了出名而拼命生产内容,结果会多么惨不忍睹。简直是反面教材的楷模!

靠“秘密”赚钱,真能长久吗?

尽管爆料人很难保证准确性,而且名声也容易因为犯错或像LeaksApplePro那样的灾难性事件而毁于一旦,但有些爆料人还是能维持住自己的口碑。能做到这点的人,着实不容易。

现在市面上还是有不少爆料人和谣言报道者被认为是可靠的信息源。比如马克·古尔曼,他靠着爆料报道闯出了名堂,干得非常出色。所以他才被彭博社看中,得到了这份人人羡慕的工作。

马克·古尔曼在2023年揭露社交媒体上的虚假爆料。这才是真正有担当的爆料人!

同样,天风国际证券分析师郭明錤也有相当多的追随者。这得益于他自己通过供应链调查获取的信息,以及他对苹果未来产品发布大多准确且标注清晰的预测。虽然郭明錤的准确性也有所下降,但我还是把他放在顶级梯队里。这样的爆料人,才值得信赖!

其他一些机构的爆料,结果就喜忧参半了,比如《电子时报》、《电子时报》和分析师Jeff Pu。这三家机构在获取苹果供应链的原始数据方面确实有一手,但他们对苹果计划的推断,却经常出错。真是让人哭笑不得!

比如,《电子时报》就曾坚持说Pro Display XDR是一款由A系列处理器驱动的新款大屏iMac。这预测,简直是离谱到家了!

还有那些铺天盖地的股票分析师,他们经常把一些从其他地方得来的谣言写进给投资者的报告里,然后有时候还“不厚道”地不注明出处,就好像是自己的研究成果一样。这种行为,简直是蹭热度到了极致!

我们把这些称为“跟风”报告,除了个人观点之外,几乎没有任何新的东西,大部分都是把别人的成果冒充成自己的。但他们确实通过这种方式,把自己强行塞进讨论中,提高了自己的知名度。简直是“无耻”至极!

当然,还有一大波社交媒体爆料人,Majin Bu就是其中之一。微博上还有像“FIXD FOCUS DIGITAL”这样的,以及同样活跃的“Jukanlosreve”(以前叫“Techreve”)。这些人,真是层出不穷。

总体来说,社交媒体上的爆料人“战绩”都很可怜,而且他们觉得匿名就能为所欲为。不过,也有一些不错的,比如“FIXD FOCUS DIGITAL”和“Jukanlosreve”,他们都有自己的消息来源和爆料。这才是正规军!

相比之下,Bu就是个“搬运工”,抄袭别人的爆料和谣言,然后更频繁地重新发布。这种行为,简直是毫无节操!

一般来说,像彭博社这样的媒体,以及像郭明錤这样有头有脸的爆料人和谣言报道者,他们的准确性更高,发布内容也更谨慎。他们如果反复出错,会付出惨重代价。而那些躲在匿名背后,除了一个微博账号什么都不怕的人,根本就没什么可损失的。所以,选爆料,还得选那些有担当的!

变现,需更谨慎

问题不在于爆料人变得更受欢迎,甚至也不在于变现本身。这都是正常现象。

在爆料圈这个潮起潮落的环境里,一个爆料人如果努力,确实能获得大量粉丝。但如果他们走上编造谎言或敷衍塞责的道路,那他们很快就会失去一切。这种“自作孽不可活”的道理,难道还不懂吗?

我们的“胡扯指数”能帮你判断谣言的可信度。这指数,简直是“火眼金睛”!

现在,问题就出在,Majin Bu居然在没有官方产品的前提下,仅凭一些不靠谱的谣言或者显而易见的猜测,就敢卖iPhone 17的手机壳。这操作,简直是“骚”到没朋友!

如果爆料人卖的是现有产品的配件,比如iPhone 16的配件,那完全没问题。因为这些产品是确定的,生产配件没有任何风险。这才是正常生意人的做法!

但对于那些还没发布的、由一个声誉不佳的爆料人推销的产品,消费者参与这种交易,风险实在太高了。这种钱,千万别赚,也千万别花!